本文的作者是费轩。

在黔追寻阳明行迹的六天里,最常听到的问题便是“阳明学对现代人的精神内耗能够起到什么作用?”其实,如果阳明只是一位古圣人,那么便无法对沦没于无聊日常生活的今人有什么借鉴意义,因为史诗、传奇的时代已经一去不复返了。然而,我却愿意将阳明视为我们的同时代人。王阳明在明代中期的政治 – 生存处境中,深刻地遭遇到个体性危机,作为一位敏锐的思想家和严肃的行动者,他以全副身心性命面对这一历史变局,阳明学便是这一历程的思想产物。

14 世纪末中国人口约六千五百万,至 1600 年已激增至一亿五千万左右。人口膨胀造成大量的冗余士人,他们虽然接受四书五经的经典教育,有着治国平天下的自我期许,但是无法通过科举的激烈竞争进入到国家政治体制之中,因此成为政治编外士人。里甲制趋于解体,被束缚在土地上的人口不断流动,进入到市镇当中。第一批耶稣会传教士的到来,使得新的天文、历法和算学知识,乃至不同以往的对宇宙的整体理解,在士人阶层中产生影响。明代政治的暴虐,君主的酷杀,以及由武宗开端的任性乱政或怠政,所有这一切,对“天地君亲师”的传统礼制都造成了深刻的影响。这一影响对于那些对时代敏感的士人而言,可以说是颠覆性的。阳明学正是在这样的环境中发生和发展。

阳明在少年时有着过人的精力,但他深思而敏感。阳明深思到什么程度?他格竹不成,于事事物物中穷理不得,竟然引发身体的病痛和精神的困顿。如果阳明到今天医院的精神科就诊,医生恐怕会将他诊断为抑郁状态吧!内在的激情过于旺盛,却无处释放,找不到人生的方向:他或是沉溺于兵法,出关逐胡儿骑射,或是沉溺于辞章之学,与诗友文人往来唱和,或在身为高官的父亲的庇佑下从事举业。以阳明的才智,他投身于其中任何一项事业,都会有所成就。但是,所有这些都使他感到不满足。他的肺病,简直可以说是内火郁积而来的。与那些编外士人相比,阳明是幸运的,因为他已经赢在了起跑线上,父亲王华为他早年的仕途费尽心力,甚至遭人非议。鲁迅《狂人日记》中的狂人,终于“候补上任”了,于是他的狂病不治而愈,回归“正常”。但是,步入仕途,只能让阳明的“精神病症”隐而不显,过了一段时间,工作又不能使他感到满足,于是修仙逃禅,归家养病。对于大多数获得编制的士人而言,休闲逃禅只是政治失意后的退路而已,所谓“退隐”,不过是暂时蛰伏起来,以逍遥的态度积蓄力量,一旦有合适的机会,便会毫不犹豫地重新回到政治。几乎对于所有中国士人而言,政治就是他们身心性命的全部,是他们此生此世的宗教信仰。

在龙场驿大酒店与友人夜谈,朋友说道:如果阳明在龙场没有悟道,那么阳明就死了。死的不是阳明的肉体——他终其一生都没有摆脱病痛的困扰,而是立志做圣人的那个青年阳明——阳明的精神。立志是无中生有的工夫。当他被贬至龙场,置身于荒蛮,处身于“赤身裸体”的无家可归状态时,“天地君亲师”的整全礼制随同洞穴的黑暗而归于隐没。所念只在“俟死”而已。

无中生有,就是向死而生。自心的觉悟,是照亮无明的炬火。这样的时刻,不是发生一次就可以许诺终生圆通的,在接下来的人生历程中,仍然会有困窘,仍然会面对初心退转的考验。

正德十四年平朱宸濠之乱,阳明对兵法的运用可谓出神入化,然而平乱后阳明陷入毁谤之中,甚至性命难保。其时阳明的精神状态,如他自述所言:终日恍恍,如在梦寐。避居杭州净慈寺养病也好,逃遁入九华山中也罢,阳明在这番考验中身心焦灼。在弟子蔡世新所绘阳明像中我们可以看到,平乱后的阳明面目瘦削、颧骨突出。他的友人也提到,平乱后,阳明鬓发斑白。

我们在这里看到的不是天生其德、高超圆融的自信自得,而是明确一己之有限性的戒慎恐惧。对于王阳明来说,自心觉悟是不断重临的考验,是在历史和时势当中不断激活的极端体验。自信觉悟不是一个如洒扫应对一样,可以欲求并求得,可以通过允执厥中的实践操练就能达至的一次性事件。这就是为什么在龙场悟道后多年,又有正德十四年和十五年的良知学突破。

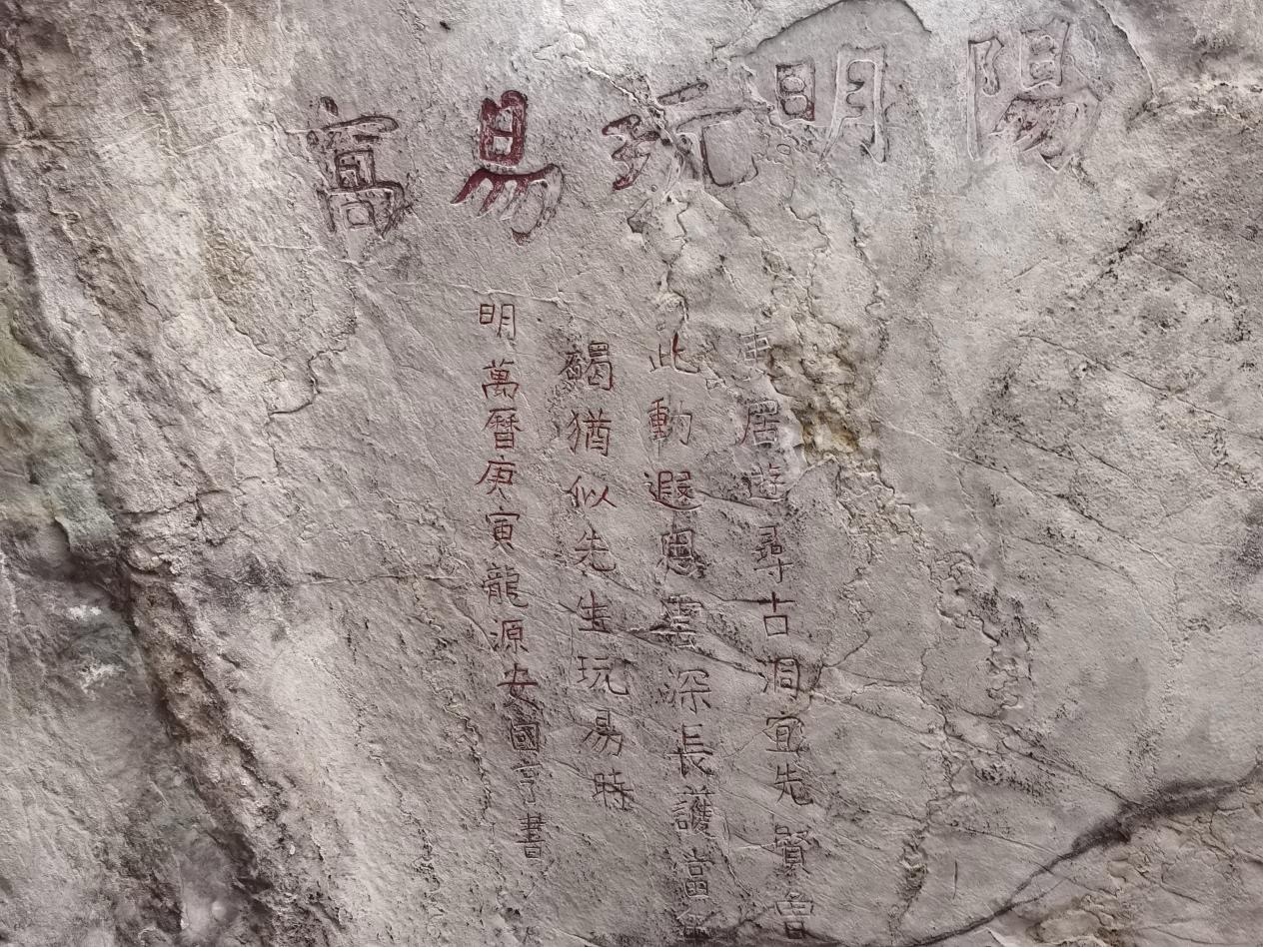

听钱明老师讲,玩易窝在旅游开发之前,不仅是当地人的才采石场所,而且沦为了堆放垃圾的洞穴。今天展现在我们面前的玩易窝,是经过开掘与修整的。历史何其吊诡,对五百年来中国文化与士人精神产生如此巨大影响的阳明悟道地,竟然在几十年前以采石场和垃圾堆的形象存在,在今天又被纳入到旅游产业当中,成为人们拜谒古圣人的圣地。历史真是以戏剧性的方式向人们展现其自身的。

当明武宗沉迷于巡游享乐,不再亲祀天地,当明世宗在大礼议中以一己之私将本生父母列入帝后谱系,在在对“天地君亲师”的礼制秩序形成嘲讽与颠覆时,在专制君主的阴鸷酷杀和士大夫得君行道的期待中,在廷杖的屈辱与士大夫争相就杖并引以为豪的人性幽暗中,阳明和历史中的其他觉悟者们,难道没有觉出荒诞来吗?朱子说:“尧舜三王周公孔子所传之道,未尝一日得行于天地之间也。”历史的觉悟者并非对历史的非理性视若无睹,而是如阳明所说:“此念生于孩提,此念可去,是断灭种性矣。”正是这种不忍人之心,才使得深知历史 – 天命无常的觉悟者,以出世的精神做入世的工夫。